第二节

国办银行之增兴

银行增兴

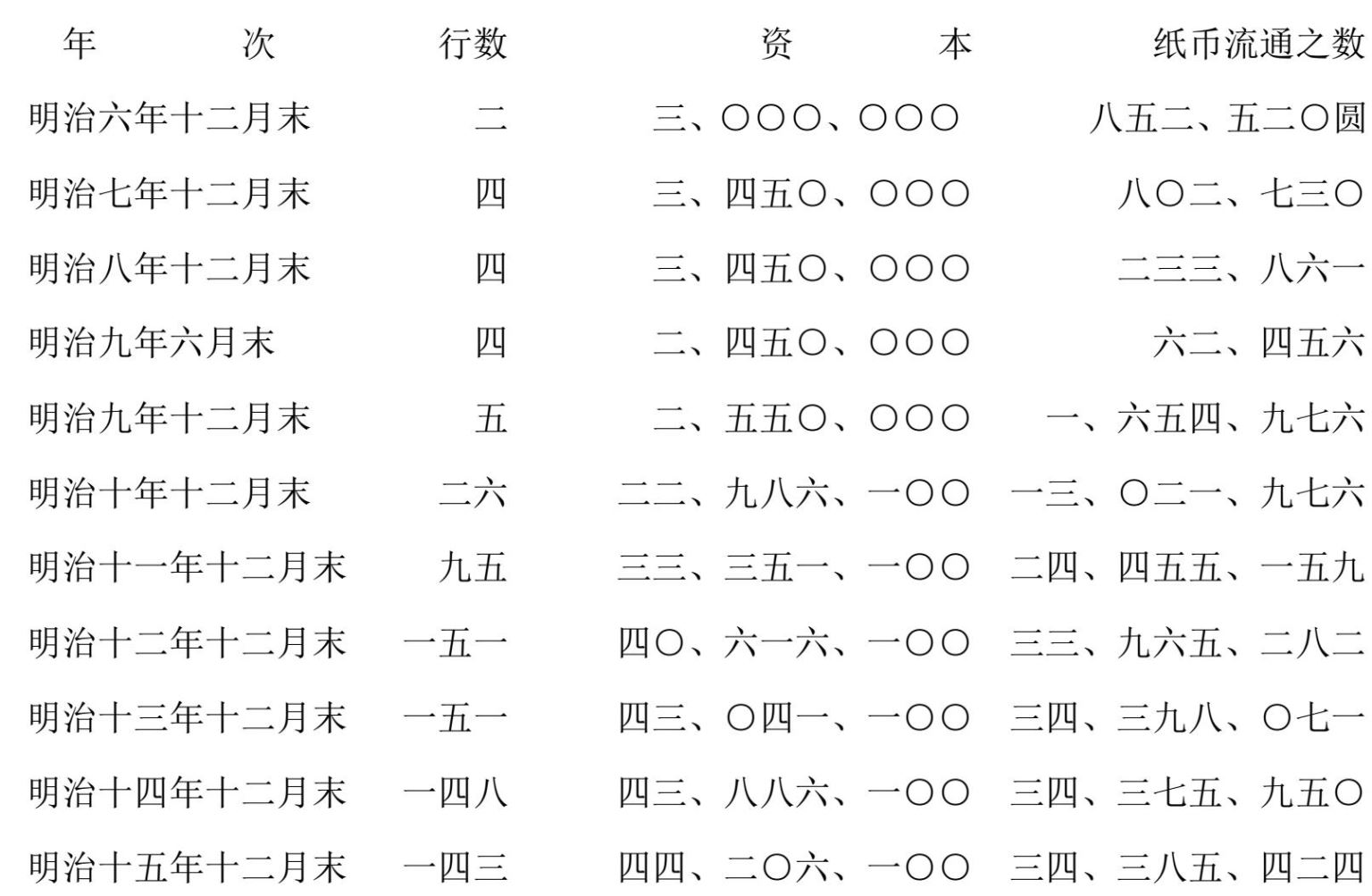

《国办银行条例》之改正,有利于银行之经营。而政府密谕各府县推奖华、士族等以金禄公债证书,充开办银行之资。此时已有之四行遵奉新条例,而更开其业。各地新开办银行者渐多,而大半办以小资本。盖华、士族之辈未脱于封建之余习,其兴银行者亦拘泥于土地区划耳。下录以一表,示银行累年增兴之情势。

寄贮于银行者在明治六年末则二百八十六万七千有余圆,九年六月则减为二百三十九万七千有余圆,迨十二年末则再增加至一千一百七十九万四千有余圆。银行之放账在六年末则三百三十五万二千有余圆,九年六月末则减为二百三十八万有余圆,迨十二年末则增加至三千五百十一万六千有余圆,即十倍以上也。此足以觇银行业务进步之一斑。

上所举诸银行以金禄公债证书为其资本者居多,其以通用之币者仅四分之一而已。自明治九年条例改正之时,至十二年六月银行开办者一百四十八,其资本共三千九百四十六万一千一百圆,其中以通币为资本者一千三十四万圆,其余二千九百十二万一千一百圆则皆用公债证书。此可见华、士族已离于常禄,用其所得之公债证书以开办银行者甚多。

条例改正

如此银行竞起殆不知所底止,于是政府渐觉其制裁之要,谓苟放任使纸币滥发,则物价之激变搅破经济界之常调,亦有害于银行之安泰。明治十年十二月,有追加条例,予大藏卿以制裁之权,限制银行纸币之总数。如许银行新办与否一任其裁定,或可命使新兴之银行裁减其资本。然银行苟减少其发行纸币之比率,则不必须令减少其资本。

明治十一年三月更改正《银行条例》,记明以银行纸币发行总数之限制,及大藏卿之裁制权,如银行新办之许否,资本减少之指命等。且附注曰:若有银行之请愿,则减其发行纸币之比率,而允许其开办。此改正,使上年所布追加之条例归于无用。嗣后,银行发纸币之比率,有不及资本十分之八者,全为此耳。此时,政府限制银行纸币,以三千四百四十二万八百八十圆为其总额数。

纸币增发

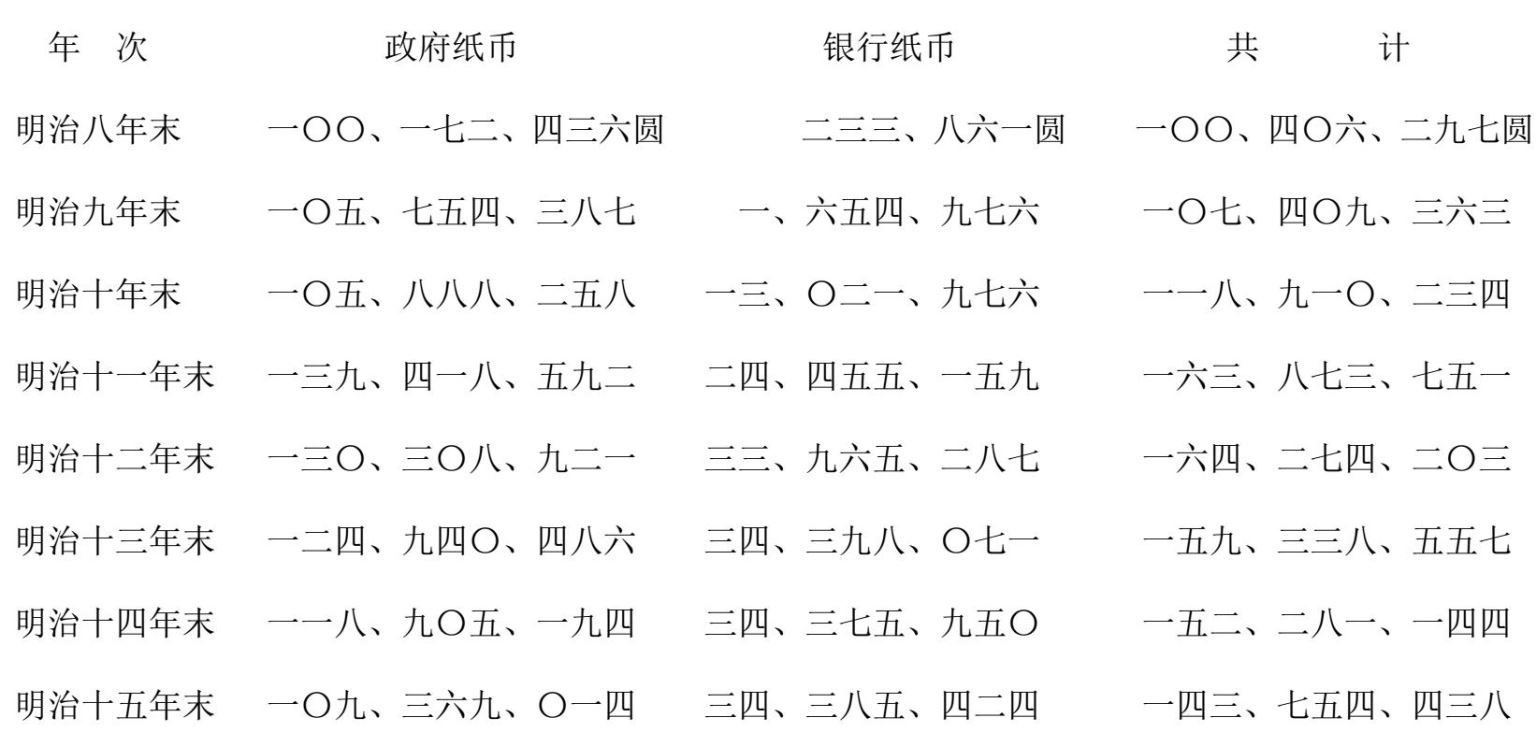

政府知不换纸币增发之危险警戒尤深,而限制银行纸币之总额数。然明治十年会有西南之变,出费颇巨,而财政穷乏,乃允许第十五国办银行发行其逾制限之纸币。(是银行资本一千七百八十二万六千一百圆,而发行纸币一千六百六十六万八百八十圆,即资本百分之九十三有余也。)而政府借用其一千五百万圆。既而增发政府纸币,限以二千七百万圆充军费。盖西南之乱势极猖獗,使旧藩士族之向背,动辄有可忧虞者。此际增征租税,或募公债巨数,竟不可望,故蹈危道以支持财政耳。惟纸币之流通顿增其数,不能无影响于财政经济之安泰。试示纸币增加之情势如下。

(注)政府取预备纸币而充财政一时之通融,如此者加算于政府纸币之中。

物价昂贵

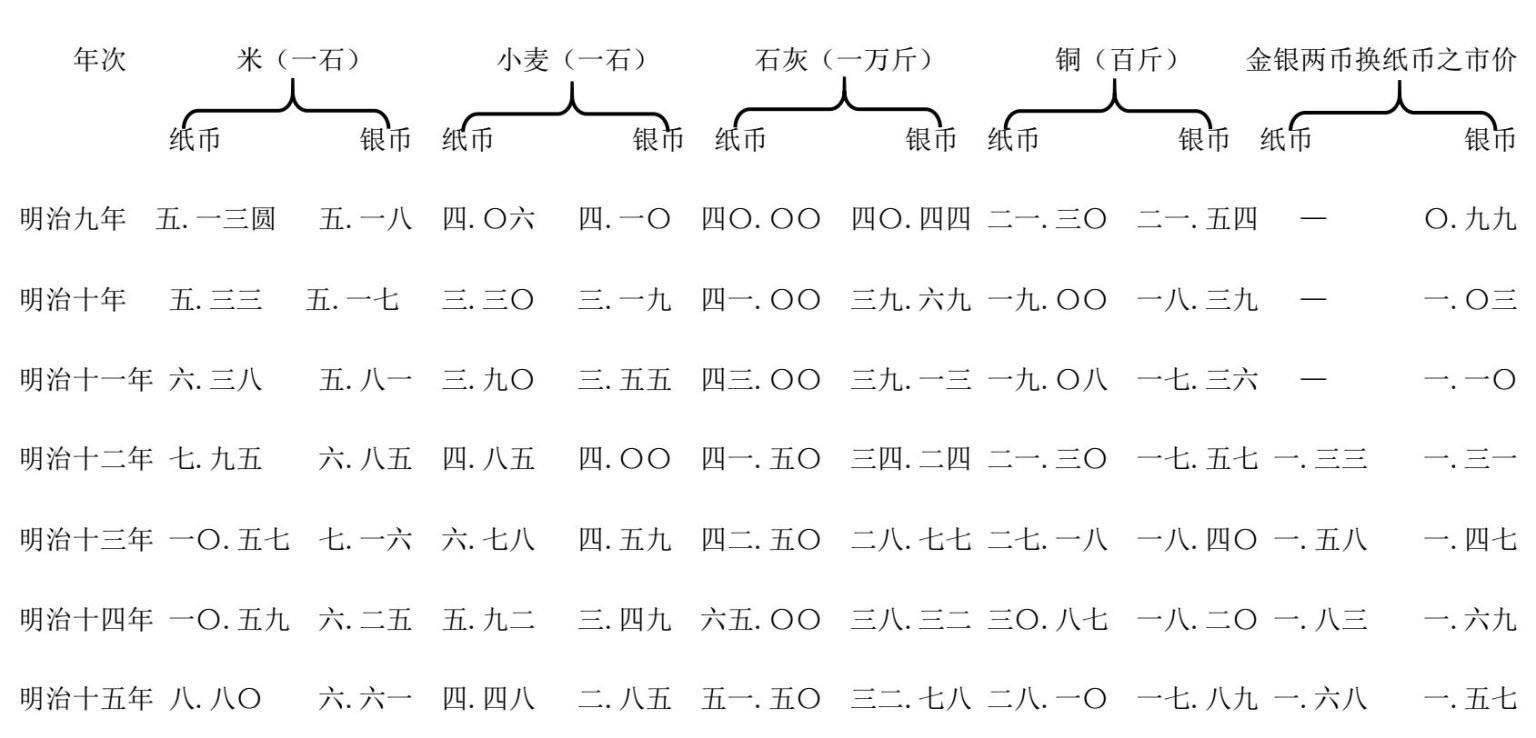

不换纸币之发行顿增,而其价位低落使物价昂贵,纸币价位至明治十四年低落尤甚。以一圆金币平均价差八十三钱,以一圆银币则平均六十九钱。今试举示主要物料由银币及纸币之价格如下。

由是观之,物价照银币略无昂贵,惟照纸币则见其昂贵异常。明治十四年四月,银币一圆换纸币平均一圆七十九钱五厘,尤甚者至一圆八十一钱五厘,此为纸币价位低落之极。纸币低落,物价昂贵,当是时,贮有纸币者则损,蓄以物料者则益,债权则损,债务则益,收税则损,贡税则益,收款有定数,或受俸给、劳银等者则损,其支偿者则益。利息之率则暴昂,公债证书及股券之价则暴落,物货输出则减少,输进则增加,盖因不换纸币横溢之弊也。其间物价之昂贵虽稍使市巷呈活相。然诸物货之市价高低无常,徒搅扰商界,其危险至不可测。使人多事投机,起仆成败,变化亦颇急。农家利于米价之昂贵,而细民泣于生活之困难,经济界之混乱,莫甚于此时。

此时朝野经世家各讲其救治之策。而甲论乙谈,辩难如涌。或谓物价之变动以银、米二物之市价为先头,故其暴昂者坐银、米二商簸弄其市价之罪。或谓进出贸易失其均衡,而正币流出通宝缺乏,故利息之率自昂贵,此未可使纸币销偿。是等议论于根柢之观察尚有所未悉,然渐加其势力。如政府欲防遏银米之昂价,或卖放国库银币,或干涉于会馆(取引处)之卖买,施以变通之策,惟纸币之销偿虑其有妨于财资之疏通,而踟蹰不遽行焉。然如是者非救治之正法,盖病根在不换纸币之增发。苟销偿而整理之,则纸币恢复其价位,物价低落,财资增其实力,自利于疏通之道。舆论以纸币销偿为急务,而政府决计亦欲芟除其病根。

先是,政府处西南之变,增发纸币二千七百万圆,而设定二种销偿法。一则自明治十一年至二十五年,凡十五年间造银铜帮助货币,与小纸币值半圆以下者交换共二千七百有余万圆,而截去其小纸币;一则听众人所请以金札交换公债证书,与纸币交换,而截去其纸币。政府发行纸币而定其销偿法,始乎此。其间,在明治十一年,大藏卿大隈重信氏欲期以二十有八年,尽销偿公债及纸币,作其概算书,提出之于正院,始备减债基金。

翌十二年,纸币二千七百万圆之销偿短缩其期限,乃限以八年。其销偿不仅取小纸币,又及于大纸币值百圆以下者。此时正币缺乏,故交换专用帮助货币,亦非所宜,乃见改正。大隈重信氏任参议仍总管财务部,而益焦虑于纸币销偿之法。遂提一议曰:宜募外债五千万圆,以销偿纸币,而确立正币通用之制。大藏卿佐野常民氏亦倡一说,曰:先募外债一千五百万圆,以充于贸易差数之补填,及奖励输出之资,且期以五年销偿纸币四千六百万圆,迨满十年之后渐次行纸币之交换。

然政府中有主持“外债亡国”之说者,或谓将无期无附息之内债,变为有期有附息之外债,非得策。既有是说而外债之议不遂行。佐野大藏卿关于纸币销偿之计图,亦不为庙堂所容。然纸币之整理,不可一日忽怠之。明治十三年,增造酒税率,以充纸币销偿之原资,且改正《金札交换公债条例》,以政府纸币之交换销偿为发行该公债之主旨,其公债之母子必偿以金银货币,因而暗定正币兑换之法。

是岁十一月,更有《布告第四十八号》之宣布,其序词曰:“今欲节约岁计,以增纸币销偿之原资,兼改良府县政务,而布此告谕。”此布告扩张地方税按地租附课之制限,取二三由国库支办之费目,移为地方税支办,且废官帑补助府县土木费之例,因而命各省大节约其经费。如此政府勉力图纸币销偿,明治十四年度据初定当销偿三百五十万圆,迨编预算倍其数,为七百万圆,而诸官衙经费示其节约一百有余万圆。此时有政论家谓销偿尚失于少,然苟察财政困难之情,则可知政府之努力非寻常也。

松方卿之努力

西南之变方镇定,而纸币之销偿始自明治十一年度。其后政府益觉纸币增发之弊,乃节费整理之。明治十四年十月,内阁交迭,而松方正义氏自内务卿转大藏卿。松方大藏卿谓国家之急务在树立纸币兑换之制度,欲以纸币销偿、正币增殖二要义贯彻其目的。松方氏以牢固不拔之精神而行其计图,或运用国库准备金以保护物货向外直输之押货汇兑,以收吸海外正币,乃创兴一大银行,委托以此经营。或决行租税之新征增课,务令财源丰裕。或改正《金札交换公债证书条例》,撤其记名式,不许外人受有之制限。更发行无记名证书,而听中外人行其交换。或发行大藏省证券,免预备札利用之弊,或改正《准备金规例》,图其运用增殖。松方氏终始一贯实行其主义,因而使纸币减少正币增殖,遂大成纸币整理之业。

政府销偿纸币渐进其功,而纸币恢复其价位。于是物价及利息之率皆低落。其所伴之经济显象,与物价昂贵之时正相反。惟各人惮于利害以致经济界之动摇则一也。当是时,商界萎靡,企业中废,制作衰微,而商工诸家破产折本者颇多。

经济界之变动恒有影响于银行之业务。向者物价昂贵,而商界呈活相,使银行业务加繁忙,其增资本者不少。既而有反动之势,物价低落,而商界萎靡,使银行穷于投资之道。其放账之资因抵押品价位低落,致凝滞而不还者亦多,遂有数行闭锁。然政府销偿纸币而整理之,其功不空,至明治十八年银币与纸币之差价渐消灭,而国库有蓄积之银币,可以充纸币兑换之用。是岁六月,布告曰:政府纸币起自明治十九年一月,渐次换以银币。于是日本始实行兑换纸币制度。